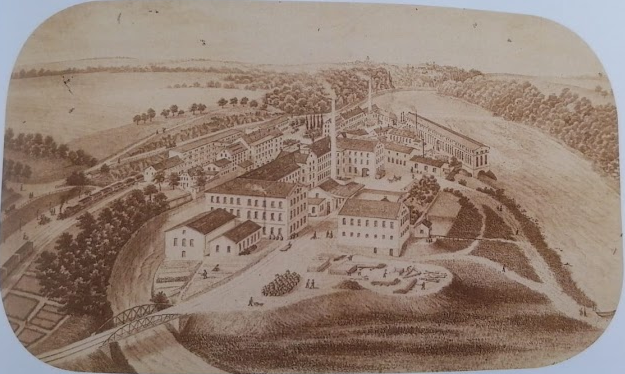

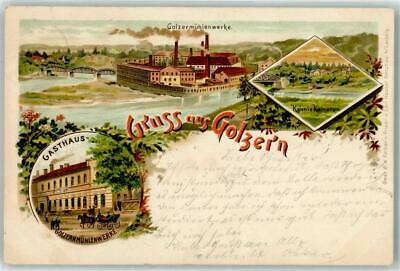

Der kleine Ort Golzern an der Mulde, 4 Kilometer nördlich von Grimma und heute dorthin eingemeindet, erlebte ab Mitte des 19. Jahrhunderts eine rasante Entwicklung. So gingen von hier Apparate und Maschinen in die ganze Welt und machten so den kleinen Ort weithin bekannt. Das wurde mir, dem Verfasser dieses Artikels, der vor 80 Jahren in der Golzermühle aufgewachsen ist, erst bewusst, als ich viel später beim Rundgang durch eine kleine Whiskeybrennerei in Irland an einer Destillationskolonne den Namen „Maschinenfabrik Golzern Grimma“ las. Richtig stolz auf meine Heimat wurde ich, als mir der Werksleiter erklärte, dass über diese Kolonne mehr als hundert Jahre lang ein Tropfen erzeugt wird, der Menschen überall in der Welt erfreut. Den Sammelnamen „Golzermühlenwerke“ habe ich auf einer Grußkarte, die aus dem Ende des 19. Jahrhunderts stammt, erst vor kurzem im Internet entdeckt. Der Aufstieg von Golzern zu einem bedeutenden Industriestandort im vorvergangenen Jahrhundert ist in vorderster Linie einem Manne zu verdanken, der heute weitgehend vergessen ist.

Romilo Otto Gottschald. Er ist Initiator und Gründer der drei hier entstandenen, ganz verschiedenartigen Werke: Handelsmühle, Papier- und Maschinenfabrik, zusammengefasst den Golzermühlenwerken. Gottschald wurde am 24. Juli 1818 als Sohn eines Oberförsters in Lauter/Erzgebirge geboren. Er erhielt eine gründliche Ausbildung als Kaufmann und wurde zusammen mit Luis Schroeder Teilhaber der Getreidefirma J.G. Stichel in Leipzig. 1848 kaufte die Firma Stichel, die wegen ihrer großen Wasserkraft weit über Grimma hinaus bekannte, damals ziemlich herabgewirtschaftete, Golzermühle. 1851, am 30.September, wurden durch eine Feuersbrunst - ausgelöst durch einen Brand in einem Zylinder in der Mahlmühle - alle Gebäude der Getreide-, Öl und Papiermühle zerstört. Gottschald entschied sich, damals 33-jährig, die Grundstücke mit den Brandruinen zu kaufen und seinen Wohnsitz von Leipzig nach Golzern zu verlegen. Er trat mit Wirkung vom 1. Januar 1852 aus der Firma Stichel aus (für ihn trat ab diesem Zeitpunkt ein: August Demmering, nach dem die Demmeringstraße in Leipzig-Lindenau benannt ist). Was hat nun Gottschald – nach E. Voigt der „eigentliche Begründer der Golzermühlenwerke“ – 1852 vorgefunden und was hat er daraus geschaffen?

Maschinenbau AG Golzern Grimma

Auf dem Gelände der Golzermühle, links vom Mühl graben, betrieb Schlossermeister Hammer, eine kleine Nagelschmiede. Schon ein Jahr später, 1848, kaufte Gottschald diese auf eigene Rechnung für nur 2000 Taler und begann mit dem Bau einer Eisengießerrei und Maschinenwerkstatt zur Herstellung von Gusswaren und landwirtschaftlichen Geräten. Gottschald, technisch sehr interessiert, verstand es immer wieder, jeden Fortschritt erfolgreich in der Produktion umzusetzten. Seine Erzeugnisse hatten deshalb auf Messen und Ausstellungen wiederholt Preise errungen. 1861 besuchte sogar König Johann die Maschinenbauanstalt. Während der Bauphase der Papierfabrik ab 1860 kam Gottschald in engen Kontakt mit Jean Nötzli von der Firma Escher & Wyss, Zürich. Die Anwesenheit von Nötzli in den Golzermühlenwerken bewirkte, dass es zu einer entscheidenden Änderung im Produktionspogramm der Maschinenfabrik kam.

So begann man, die Fabrik aus- und umzubauen und insbesondere Maschinen, die in der Mühlen- und Papierindustrie benötigt werden, wie Walzenstühle, Turbinen und Papiermaschinen zu fertigen. Gottschald bewog schließlich Nötzli, nach Golzern zu ziehen und sein Teilhaber zu werden. So wurde 1862 die Handelsgesellschaft „Maschinenfabrik Golzern“ begründet, in die neben Nötzli vorübergehend auch noch Rudolf Steiner aufgenommen wurde. Trotz mancher Anfangsschwierigkeiten - so mussten die Arbeiter erst angelernt werden - entwickelte sich die Fabrik, mit Gottschald an der Spitze und den beiden tüchtigen Konstrukteuren an seiner Seite erfolgreich. Die Kriegsjahre 1864 und 1866 sowie ein Brand 1869 beeinträchtigten dann das Geschäft vorübergehend. Jedoch wurden die zerstörten Hallen schnell wieder vergrößert aufgebaut.

Der Krieg von 1866 hat die Bewohner von Golzern und Umgebung in Furcht vor den anrückenden Preußen versetzt. Die Leute verbargen Geld und Vieh im Schmorditzer Grund vor den vermeintlich plündernden „Menschenfressern“. In der Maschinenfabrik ließ Nötzli lange, vorn zugespitzte Eisenstangen schmieden und an die Arbeiter und Dorfbewohner verteilen, damit diese, solchermaßen ausgerüstet, den anrückenden Feind entsprechend begrüßen konnten. Dazu kam es nicht, denn die anrückende preußische Landwehr zeigte sich gemütlich und friedlich - ja, half sogar den Bauern bei der Einbringung der Ernte.

Als Gottschald – viel zu früh – mit 53 Jahren plötzlich aus dem Schaffen gerissen wurde und am 16. September 1871 einem Nierenkrebsleiden erlag, übernahm Nötzli die Maschinenfabrik. Schon ein halbes Jahr später verkaufte er das Unternehmen für 300.000 Taler an eine eigens gegründete Aktiengesellschaft, blieb aber noch bis 1886 als Direktor tätig. Ab 1886 wurde die „Maschinenfabrik Golzern AG“ von Rudolf Kron, einem Schweizer, geleitet.

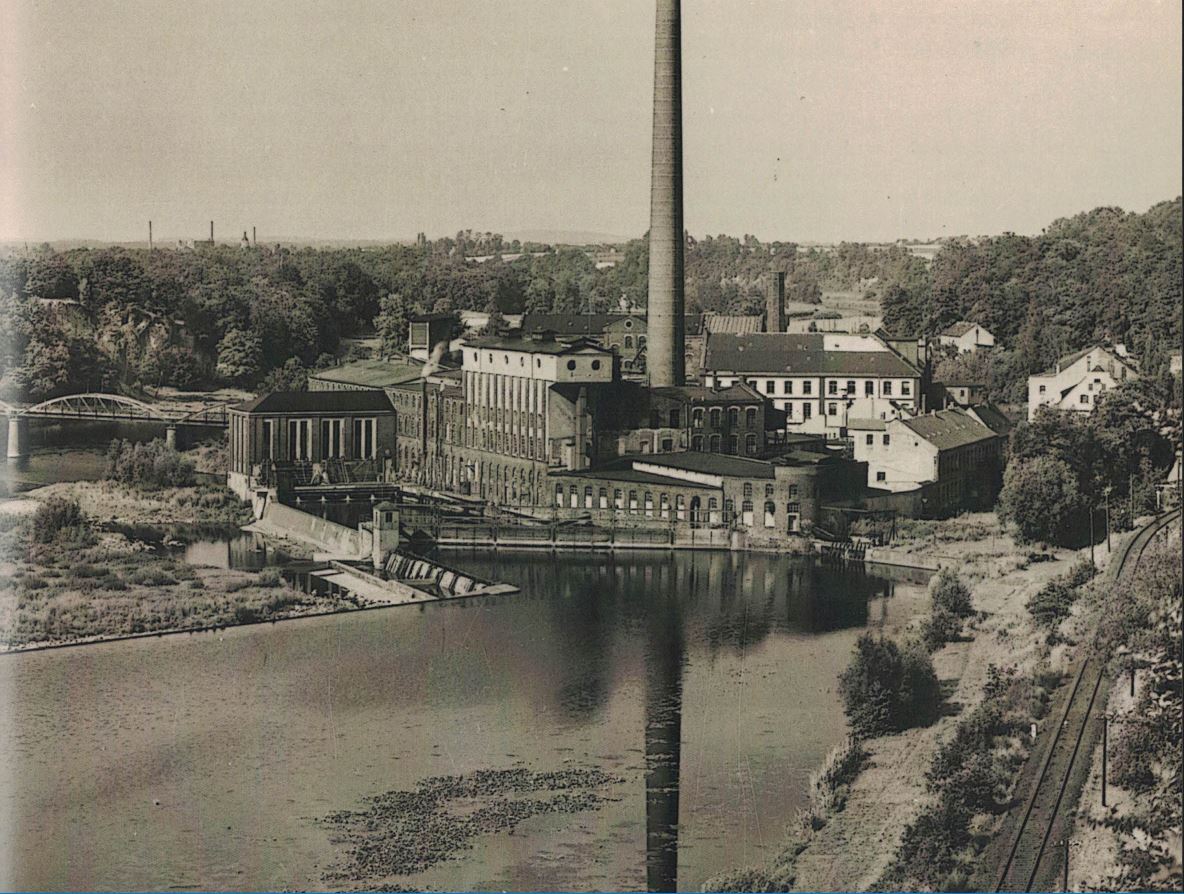

Die in Golzern produzierten Maschinen wurden bis nach Mexiko, Argentinien, Russland und Japan exportiert. Die Fabrik verfügte in dieser Zeit über eine Turbine von 90 PS und eine Dampfmaschine gleicher Leistung. In der Gießerei gab es zwei Kupolöfen, vier Herdöfen und weiter in den Hallen 48 Drehbänke, 16 Bohrmaschinen und 11 Hobelmaschinen. Die Zahl der Beschäftigten lag bei 350. 1899 wurde die Maschinenfabrik von Otto Henschel in Grimma erworben. Das Unternehmen firmierte jetzt unter dem Namen „Maschinenbau AG Golzern-Grimma“ bis zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Im Jahre 1913 wurde die Produktion in Golzern eingestellt. Die Gebäude in Goizern gingen an die Papierfabrik. Ab 1914 wurden in den Hallen bis zu sechstausend Kriegsgefangene, vorwiegend Franzosen, Russen und Serben untergebracht, die in der Umgebung als Arbeitskräfte eingesetzt waren.

Papierfabrik

Mit dem Kauf der Golzermühle 1848 ging auch die von Gottlieb Dietrich auf dem Mühlengelände gepachtete und 15 Jahre betriebene primitive Papiermühle in den Besitz der Firma Stichel über. Büttenpapier wurde von Dietrich zusammen mit 7 Frauen und einigen Gesellen in der per Hand betriebenen Papiermühle aus Lumpen und Altpapier hergestellt. Bei sonnigem Wetter wurden die Bögen zwischen den Pflaumenbäumen auf der Muldeninsel aufgehängt oder auf den Muldenwiesen zum Trocknen ausgebreitet. Nach dem Großbrand von 1851 wurde auch die kleine Papiermühle vernichtet. Gottschald plante, an gleicher Stelle eine große Papierproduktion nach einem technisch ausgereiften Verfahren aufzubauen. Bei dem ständigen Papierbedarf sah er in seinem Standort in Golzern zwei große Vorteile: Zum Einen die ausbaufähige Wasserkraft, zum Anderen die technischen Möglichkeiten in der Maschinenfabrik. Um sein neues Projekt auch finanziell zu stemmen und gleichzeitig den Papierabsatz sicherzustellen überzeugte er seinen Schwager Adolf Schröder, der inzwischen alleiniger Inhaber der seit 1825 bestehenden Papiergroßhandlung Sieler und Vogel in Leipzig war, mit ihm das Unternehmen zu errichten. Bis man daran gehen konnte, musste ein jahrelanger Rechtsstreit mit der Peniger Papierfabrik ausgefochten werden, da diese das Privileg hatte, in einem Umkreis von 5 Meilen (ca. 37 Kilometer) einer ihrer Produktionsstätten die Errichtung einer neuen Papierfabrik zu verbieten. Gottschald ging durch alle Instanzen, bis zum königlichen Ministerium des Inneren, um gegen die seiner Meinung nach unlauteren Methoden seiner Konkurrenten vorzugehen und deren Monopol zu brechen. Endlich, nach acht Jahren, erteilte das Ministerium 1859 Gottschald die Genehmigung zur Anlage einer Papierfabrik in Golzern. Im Folgejahr wurde mit dem Bau begonnen und 1862 lief die erste Papiermaschine der Firma Escher & Wyss aus Zürich an. Zu diesem Zeitpunkt hatte Adolf Schröder die Fabrik allein übernommen. 1868 wurde eine zweite Papiermaschine angefahren, die bereits in der Maschinenfabrik von „nebenan“ hergestellt worden war, genauso wie die dritte 1884. Als schließlich 1891 die erste Maschine ausrangiert wurde, liefen nun alle drei großen Papiermaschinen aus Golzerner Produktion. Zu diesem Zeitpunkt stand der Papierfabrik 250 PS aus der Wasserkraft und nochmals doppelt so viel PS aus Dampf zur Verfügung. Außer den drei Papiermaschinen arbeiteten noch 37 Holländer, 12 Kalander, 11 Schneidmaschinen und 3 Hydraulische Pressen sowie mehrere Liniermaschinen für die Papierherstellung. Die Produktionskapazitiät betrug 15.000 Jahrestonnen Papier, die Zahl der Mittarbeiter lag bei 340. Nach dem Tode von Adolf Schröder 1876 wurde die Papierfabrik unter der Bezeichnung „Schrödersche Papierfabrik Gebrüder Schröder in Golzern“ von seinen Söhnen Max und Martin weitergeführt. 1907 übernahm der Sohn von Max, Fritz Schröder, die Leitung des Unternehmens. 1946 wurde die Papierfabrik enteignet und war bis 1990 VEB. 1993 wurde die „Papierfabrik Golzern GmbH“ gegründet, die kein Papier mehr herstellt, sondern Rollenware anderer Papierfabriken schneidet und konfektioniert. Durch die Hochwasser 2002 und 2013 wurde das Fabriksgelände gewaltig überflutet, sodass der Standort in Golzern für die Papierverarbeitung aufgegeben und inzwischen nach Mutzschen verlegt wurde.

Golzermühle

Die Müllerei ist wohl die älteste Industrie der Menschheit. Zum Zerkleinern von Getreide zu Mehl ist ein hoher Kraftaufwand erforderlich. Schon frühzeitig entstanden daher Mühlen an Fluss- und Bachläufen. Obwohl in früheren Veröffentlichungen über die Geschichte der Golzermühle ihre Anfänge bis ins Jahr 1231 zurückgeführt werden, ist es „sicherer“, diese gut 200 Jahre später anzusetzen. So wird in einem Lehnbrief an Hans von Maltiz (Grundherr zu Döben), ausgestellt durch den Kur-' Fürsten Ernst, eine Mühle in Golzern, an der Mulde gelegen, genannt. Die Mühle gehörte bis Anfang des neunzehnten Jahrhunderts zum Rittergut Döben und war an verschiedene Pächter verpachtet. Die Mühle war als Lohnmühle angelegt und besaß Mahlzwang. Im Falle der Golzermühle waren 11 Dörfer und Döben mit seinen 5 Gemeinden verpflichtet, ihr Getreide ausschließlich in Golzern mahlen zu lassen. Argwöhnisch kontrollierte der Müller dies mittels Kerbhölzern. Nach August von Arnim im „Protocollum über das Mahlen in der Mühle zu Golzern de anno 1734“ muss dem Müller eine schriftliche Anordnung auferlegt werden, dass er „allemahl den Unterdahnen das Schrothen und Mahlen auch Mehlholen auf ihre Kerbhoeltzer anschneiden sol (...) Es wird den Unterdahnen hirdurch anbefohlen, keineswegs sich unterstehen, in anderen Miehlen zumalen oder Schrohten“. Trotzdem liegen dem Amtsgericht Grimma immer wieder Beschwerden der Müller vor. So wird der Pferdner Stein aus Ragewitz zur Verantwortung aufgefordert, weil er auswärts habe mahlen lassen (Dezember 1810).

Als Mahllohn erhielt der Müller die Metze, das entsprach dem 16. Teil des Getreides, das zu mahlen war. Die Bauern waren auch verpflichtet, Steine zum Bau und Reparieren des wilden Wehres anzufahren und aufzuschütten. Freundlicherweise hatte der Müller die breiteste Stelle der Mulde ausgesucht, sodass das Golzermühlenwehr mit 198 Metern das längste in Sachsen war. Die verschiedenen Pächter konnten sich nur mit Mühe behaupten. Aus Gerichtsakten geht hervor, dass die Mühle oft in einem ,,bösen“ Zustand war. Auch kommt es immer wieder zu Streitereien, da der Müller zu stark „metze“. Sogar der Herr Pfarrer wird geschröpft und muss sich wegen „nicht reichlich abgelieferten Weizenmehles“ bis an den Kurfürsten wenden. 1821 ging die Mühle in Erbpacht und ab 1832 in festen Besitz an den Müller Martin und dessen Sohn über. E. Voigt behauptet in seiner Chronik Döben-Golzern, dass Martin ein Verschwender war und der Gemeinde Golzern zur Last fiel, sodass diese ihn auf eigene Kosten nach Amerika abschob. Mit der Mühle ging es ständig abwärts, bis es schließlich 1848 zum Verkauf an die Firma Stichel kam. Nach der gewaltigen Feuersbrunst wurde der Neu- und Wiederaufbau der Mahlmühle zu einer modernen Handelsmühle nach amerikanischem System so energisch vorangetrieben, dass die Mühle schon zu Neujahr 1852, also nur 3 Monate später, in Betrieb gehen konnte.

Der Mahlzwang hatte nun seine Bedeutung verloren. Angenehm überrascht war Georg Paul Wappler „Mühlengutsbesitzer“ zu Golzern, als er 1873 für die Aufgabe des Mahlzwanges eine ordentliche Geldentschädigung vom Rittergut Döben erhielt. Die Lohnmüllerei hatte nur noch einen geringen Geschäftsanteil. Getreide wurde aus der weiteren Umgebung gekauft, unter anderem auch aus Russland und Rumänien. 16 eigene Pferde, dazu noch Lohngeschirre, fuhren das Mehl bis ins Erzgebirge und das Vogtland und andererseits bis nach Torgau und Bitterfeld. Als die Eisenbahnstrecke von Leipzig nach Dresden über Grimma gebaut wurde, erwirkte 1863 Gottschald vom Rittergut Döben die Erlaubniss zum Bau einer Straße unterhalb des Schlosses von Golzern nach Grimma, um die Golzermühlenwerke kostengünstig an den oberen Bahnhof in Grimma anbinden zu können. Als Gegenleistung für diese Genehmigung musste sich die Mühle gegenüber dem Rittergut verpflichten, für den Unterhalt der gebauten Straße „auf ewige Zeiten“ Sorge zu tragen.

Gegen große Widerstände gelang es Gottschald, dass die 1863 projektierte Muldentalbahn auch tatsächlich im Tale bleibend die Golzermühlenwerke vorteilhaft berührte. 1877 erfolgte dann die Eröffnung des Bahnhofes Golzern auf der Strecke Wurzen-Glauchau. Nach der Sprengung der Eisenbahnbrücke bei Grimma im April 1945 verkehrte die Muldentalbahn nur zwischen Wurzen und Grimma. Am 31. Mai 1969 fuhr um 20.06 Uhr der letzte Zug vom Bahnhof Golzern nach Wurzen. Auch diese Strecke wurde eingestellt.

In Folge seines starken Einsatzes in der Maschinenfabrik - seinem Steckenpferd – und dem Aufbau der Papierfabrik, blieb für Gottschald die Mühle etwas im Hintergrund, obwohl sie als sichere Geldquelle die Basis für die Golzermühlenwerke bildete. 1870 wurde die Mühle durch ungarische Mühlenbauer zu einer Kunstmühle umgebaut und erweitert. Schon kurze Zeit später kam es in der Müllerei zu einem entscheidenen Umbruch. Die Mahlsteine wurden durch Walzenstühle ersetzt und erlaubten so eine wesentlich effektivere Vermahlung des Getreides. Mitten in dem erneuten Umbau, der eine Verdreifachung der Mahlkapazität brachte, starb Otto Gottschald 1871. Sein Schwiegersohn Paul Wappler übernahm jetzt die Mühle. Er ersetzte die Wasserräder durch Turbinen, die bis 1928 liefen und über 1.000 PS verfügten. Nach Paul Wapplers Tod übernahm Otto Wappler das Unternehmen. Er, wie auch sein jüngerer Bruder Fritz und noch vier weitere Mühlenarbeiter, fielen im ersten Weltkrieg.

Walter Demmering, Schwiegersohn von Paul Wappler übernahm daraufhin das Unternehmen. Nach dem ersten Weltkrieg wurde die Mühle auf automatischen Betrieb umgestellt. 1928 ließ er die Turbinen zum Antrieb der Mühle durch zwei große Hochspannungsmotoren von jeweils 5.000 Volt und mehrere mittlere und kleinere Motoren ersetzen. Die Belegschaft lag bei 30 bis 35 Mann, inklusive Handwerker, wie Elektriker, Schlosser, Tischler, Kutscher, Gärtner, Laborant und Buchhalter.

Als 1928 der Sohn von Walter Demmering, Dr. Gerhard Demmering, die Golzermühle übernahm, waren die wesentlichen technischen Umsetzungen in der Müllerei weitgehend abgeschlossen - dafür warteten jetzt ganz andere Herausforderungen auf ihn. Das Unternehmen, das er hochverschuldet übernahm, musste sicher durch die Weltwirtschaftskrise gesteuert werden.

Die Ölmühle

Zur Mahlmühle hatte schon in früheren Zeiten immer auch eine Ölmühle gehört, um insbesondere Rüböl zu gewinnen, das für die Beleuchtung eingesetzt wurde. So auch im Falle der Golzermühle. Nach dem Brand wurden die Stampfwerke durch hydraulische Pressen ersetzt. Die Erfindung, Rüböl aus der Ölsaat nicht durch Pressen, sondern durch Extraktion mit Schwefelkohlenstoff zu gewinnen, griff Gottschald auf und kaufte in Riesa ein Grundstück, da er die Bedeutung der Stadt als einem Elbhafen vorrausschauend erkannt hatte und ging daran, den Standortvorteil zu nutzen und in Riesa eine chemische Ölfabrik zu errichten. Bei der Übertragung des Verfahrens vom Pilotmaßstab in die Großproduktion traten zunächst große Probleme auf, insbesondere was die Qualität des Rüböls anging. Dank Gottschalds Tatkraft wurden die Schwierigkeiten gemeistert, aber nach seinem Tod wurde Rüböl als Beleuchtungsmittel immer mehr durch das aufkommende Petroleum ersetzt. Die Fabrik in Riesa musste deshalb weit unter Wert versetzt werden.

Das Ende des zweiten Weltkriegs in Golzern

nach Tagebuchaufzeichnungen von Dr. Gerhard Demmering

In den ersten Kriegsjahren des zweiten Weltkrieges wurden besonders viele Menschen aus dem Ruhrgebiet und dem Rheinland in der Mühle sowie im stillgelegten Gasthof einquartiert - meist Frauen mit Kindern, oder ältere Menschen. Ab 1944 kamen dann die Trecks aus Schlesien, Ostpreußen und dem Baltikum.

Am Ende kommt die Kriegsfront bis zur Mulde. Die Bombeneinschläge kommen näher! So am 14. Februar 1945, als die Fensterscheiben beim Anflug der amerikanischen Bomberstaffeln auf Dresden vibrierten. Ein Tiefflieger über den Fabriken treibt die Bewohner wieder in die Luftschutzkeller. Mit dem Schrecken und einem Bombentrichter im Feld kommen die Bewohner in Golzern noch einmal davon. Am 10. März bringen die Schulkinder rote Zettel mit nach Hause, die in der Nacht vom „Feind“ abgeworfen wurden: „Es ist nicht das Ziel, das Deutsche Volk zu vernichten. Aber erst nach Ausrottung des Nationalsozialismus und des Militarismus wird das deutsche Volk auf einen anständigen Platz in der Gemeinschaft der Völker hoffen können“.

Von April bis Juni 1945 war die Mulde erst Kampflinie zwischen Wehrmacht und Amerikanern, dann Grenze zwischen „Niemandsland“ und Amerikanern und schließlich Grenze zwischen Russen und Amerikanern.

Während Grimma von den Amerikanern ohne große Gegenwehr am Sonntag dem 15. April 1945 eingenommen wurde, hatten sich die Reste der deutschen Truppen auf das östliche Muldenufer zurückgezogen und die alte Steinbrücke in Grimma gesprengt. Truppenreste und Volkssturm verschanzten sich auf den Höhen über Dorna, der Feueresse, hinter den Fabriken, am Schwarzen Weg, über Postamt Golzern weiter am Waldrand bis nach Schmorditz. MG-Posten haben am Pförtnerhaus der Papierfabrik und gegenüber dem Gasthaus der Mühle Stellung bezogen. Panzerfäuste liegen gestapelt neben dem Aschehaus. Die Mühle arbeitet mit 10 Mann auch am Sonntag. Tags zuvor wurden noch 1.200 Sack Mehl verladen, um die Versorgung der Gemeinden im Umkreis mit Mehl und damit Brot sicherzustellen.

Da gibt die Militärverwaltung das Vorratslager in der Papierfabrik plötzlich frei. Die Nachricht muss sich in der ausgehungerten Bevölkerung mit hohem Flüchtlings- und Gefangenenanteil in Windeseile herumgesprochen haben. Unvorstellbare Szenen spielen sich noch am gleichen und in den folgenden Tagen vor und in den Werkshallen ab. Die Handwagen und Pferdegeschirre stauen sich über dem Bahnübergang bis zum Bahnhof Golzern zurück. Wie im Rausch raffen die Menschen Zucker, gerösteten Bohnenkaffee, Käse, Tabak und Schokolade an sich - „waten“ in Reis und Bohnen und schleppen was nur möglich ist heraus und das auch bei Feueralarm mit Tieffliegern - man beklaut sich gegenseitig!

In der Nacht zum 17. April wird um 3.30 Uhr die Brücke nach Bahren gesprengt. Der Kampfkommandant – mit Sitz in Grechwitz – lässt über Bürgermeister per Lautsprecher verkünden, dass „Wer weiße Fahnen zeigt, sofort aufgehängt wird“. Um zwei Uhr nachts werden alle männlichen Mühlenbewohner über 16 zum Volkssturm eingezogen. Dr. Demmering erreicht es aber letzlich, dass er und seine wenigen Mitarbeiter wieder freikommen, um die Mühle zu schützen und zu produzieren. Das ist in den folgenden Tagen auch notwendig, da viele Orte bereits ohne Mehl sind. Nachdem die Vorräte in der Papierfabrik ausgeräumt wurden, wollen die Menschen auch die Mühle stürmen. Es gelingt zum Teil unter Einsatz der Motorspritze, die Fabriktore geschlossen zu halten.

Der Beschuss durch Flak und amerikanische Panzer wird heftiger. Insbesondere am 19. April, als es einem jungen Deutschen in Bahren „gelungen“ sein soll, einen amerikanischen Panzer zu „knacken“. Daraufhin starker Beschuss auf Doms und Döben und das Dorf Golzern. Die Mühle ist praktisch abgesperrt, niemand kann sich außerhalb der Fabrik bewegen. Durch Beschuss mit Phosphorgranaten kommt es in der Papierfabrik zum Ausbruch von zwei Großfeuern. Nun wird, trotz Beschuss, die Feuerwehrspritze der Muühle eingesetzt. Bei den Löscharbeiten gibt es Tote und Verletzte. Starker Funkenflug in der Nacht macht es nötig, dass die Dächer der Mühle rund um die Uhr nassgehalten werden. Auch in der Mühle kommt es zu Einschüssen, die Feuer können jedes Mal rechzeitig gelöscht werden. Es grenzt schon an ein Wunder, dass die Golzermühle damals nicht ein Opfer der Flammen wurde. Die Mühlenbewohner, einschliesslich der Flüchtlinge - sitzen dicht gedrängt 10 Tage lang, von kurzen Unterbrechungen abgesehen - in den Kellern. Männer und Frauen schieben Wache oder löschen Kleinbrände. Es gelingt, deutsche Soldaten, die während der Löscharbeiten immer wieder völlig sinnlos Schüsse in Richtung Feind abgeben, davon abzuhalten auf dem Mühlendach einen „Beobachtungsposten“ mit MG einzurichten. Endlich, am 24. April 1945 um 11:30 Uhr wird Bürgermeister Weber über die Mulde gesetzt, nachdem ihn die Amerikaner haben rufen lassen. Er erhält den Befehl: Kapitulation binnen 30 Minuten, sonst würden Dorf und Fabriken zusammengeschossen. Um 12:05 Uhr hat Golzern kapituliert. Die Amerikaner kommen nur mit kleinen Streifen auf das östliche Muldenufer. Das nun bringt wiederum Gefahren, die von den befreiten Kriegsgefangenen, Franzosen, Polen und besonders Italienern ausgeht. Diese haben sich in den Besitz der Waffen gebracht, die die deutschen Soldaten weggeworfen haben und ziehen jetzt bandenmäßig durch die Dörfer und rauben Vieh und Fahrzeuge der Bauern. Wieder sind die wenigen Männer aufgerufen, die Mühle Tag und Nacht durch Streifengänge zu bewachen. Am 6. Mai fahren dann erstmals Autos mit roten Wimpeln hinter der Mühle auf der Straße nach Grimma. Die Russen sind da! Dr. Gerhard Demmering, am 8. April erstmals von russischen Soldaten um 6 Uhr früh „besucht“ wird mit MG bedroht, um schnellstens ein ausgelagertes Motorrad zu beschaffen, versteht es, in den folgenden Tagen und Wochen, ein sehr gutes Verhältnis zu den Russen aufzubauen - allein schon dadurch, dass er nebenbei als „Hoffotograf“ der russischen Einheit in Golzern dient. Oft ist russisches Militär in der Mühle um Mehl zu holen. Dabei sind sie gern auch zu Gast. Der Mühlenchef muss zuerst aus dem Wodkaglas des Offiziers trinken - schließlich wurde erst vor kurzem ein russischer Major bei einem ähnlichen Werkbesuch vergiftet (hunderte Deutsche wurden daraufhin erschossen). Am 12. Mai kann Demmering in seinen Tagebuch-Aufzeichnungen festhalten: „Erster ruhiger und schöner Sonntag. Russen lassen uns völlig in Frieden. Hoffentlich läuft sich weiter alles ein. Die Russen sind mit Sicherheit nicht so, wie von Propaganda immer dargestellt“. Die Ruhe war aber nur von kurzer Dauer. Flüchtlinge und deutsche Soldaten in Zivil drängen sich in die Mühle, um in der Nacht zu den „Amerikanern“ auf die westliche Muldenseite übergesetzt zu werden. Das war ein gefährliches Unterfangen, weil es die Russen verboten. Auf den Muldenwiesen mussten dann auch immer wieder Gräber ausgehoben werden. Mitte Junl zogen sich die Amerikaner aus Sachsen und Thüringen zurück. Die Mulde hatte aufgehört, Grenze zu sein.

Die weitere Entwicklung der Golzermühle

In der ab 1949 folgenden DDR-Zeit, wurden die Bedingungen für das Betreiben eines mittleren Betriebes wie der Golzermühle – auch wenn der Besitzer keiner Hitlerpartei angehört hatte, immer schwieriger. Bald nach 1950 war abzusehen, dass nach Gründen gesucht wurde, um alle Betriebe zu verstaatlichen.

Nach einer Warnung am 1. September 1952 durch einen Mitarbeiter, dass seine Verhaftung in den nächsten Tagen geplant sei, ist Dr. Demmering am 2. September 1952 mit Familie nach Potsdam gefahren und von da aus per S-Bahn nach Westberlin gelangt und hat so, ohne Gepäck, das Gebiet der DDR verlassen. Seinem Prokuristen, Ernst Kind, hatte er noch eine notarielle Vollmacht hinterlassen, in der er ihn befugt „alle meine Rechte als Teilhaber und Leiter der Firma Otto Gottschald Nachfolger wahrzunehmen und mich auch in soweit zu vertreten. Er ist befugt, mit Wirkung vom 03.09. Im Einzelfall diese Vollmacht auch auf andere zu Übertragen“. In einem Begleitschreiben an Herrn Kind und die Belegschaft begründet Demmering seine Flucht. Er sei gewarnt worden - die Vorwürfe, die zusammengetragen wurden, lauteten, dass er an seine Mutter Johanna Demmering. Tochter von Paul Wappler, Geld nach Nürnberg geschickt (verschoben) hätte. „Obwohl diese Gerüchte der Grundlage entbehren, habe ich mich mit Rücksicht auf meine Famille entschlossen, zu verreisen, um einer Untersuchungshaft zu entgehen“.

Das Wohnhaus wurde von den DDR-Behörden kurz darauf zur Plünderung freigegeben. Dabei landete das Ölgemälde von R.O. Gottschald auf dem Mühlhof im Sperrmüll. Ein Mühlenarbelter hat es nachts daraus gerettet und einige Jahre unter dem Koks im Heizungskeller versteckt, um es dann, Jahre später, als er nach seiner Pensionierung die Erlaubnis für einen BRD-Besuch erhielt, seinem Chef zu überbringen. Die Golzermühle wurde 1952 verstaatlicht und arbeitete noch bis 1954 als Getreidemühle, dem VEB Krietzschwerke in Wurzen angeschlossen. Ab 1955 ging man daran, die Mühle in ein Kraftfuttermittelwerk umzubauen, wobei die wesentlichen Einrichtungen aus der Getreidemühle übernommen werden konnten. Insbesondere die Walzenstühle zur Schrotung von Hafer, Gerste, Roggen, Mais und Weizen haben 1955 im Kraftfutterwerk Golzern oder Werk 3 des VEB Nahrungsmittelkombinat Albert Kuntza, Wurzen, 1.200 Tonnen Mischfutter hergestellt. Die Produktion wurde 1968 bereits auf 43.000 Tonnen gesteigert und lag später bei 75.000 Tonnen. In Spezialtransportern wurde das Mischfutter lose an die LPGs geliefert.

Nach der Wende sollte das Werk in Golzern, „dichtgemacht“ werden. Der zuständige Werksleiter hat sich damals 1992 an die Söhne von Gerhard Demmering mit der Anfrage, ob sie den Betrieb nicht übernehmen wollten gewandt. Dr. Günther Demmering, damals Chemiker bei Henkel und Dr. Martin Demmering haben nach der Rückübertragung des Betriebes das Werk an die Firma Thordsen Husum verkauft, die selber Kraftfuttermittel herstellte und über entsprechendes Knowhow verfügte. Auf diese Weise wird erreicht, dass in der Golzermühle weitergearbeitet wird und zumindestens einige Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ja, heute ist von den 3 Werken, die vor 150 Jahren aus den „Golzermühlenwerken“ des Romilo Otto Gottschald hervorgegangen sind, die Mühle das Einzige, das in Golzern noch arbeitet (abgesehen von dem Muldenkraftwerk). Waren zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der „Maschinenbau AG Golzern-Grimma“, in der Schröderschen Papierfabrik und in der „Golzermühle Otto Gottschald Nachfolger“ zusammen fast 1.000 Arbeiter und Angestellte tätig, so ist die Zahl heute, nach etwas mehr als 100 Jahren auf etwa 20 geschrumpft.

Gottschald konnte durch seinen frühen Tod die rasante Entwicklung nach den Kriegen zum Ende des 19. Jahrhunderts nicht mehr erleben. Wie so oft im Leben gilt auch hier: Es ernten andere, was er gesät hatte.

Gegen selne Arbeiter soll Gottschald streng, aber wohlwollend und zugänglich gewesen sein. Er verlangte viel von sich und anderen, war hilfsbereit. Viele Jungen lies er auf eigene Kosten ausbilden und war immer auf der Suche nach Kindern, die er fördern konnte. Als einer der Ersten hat er Kranken- und Unterstützungskassen eingeführt. Um sich einen Stamm treuer Arbeiter auf Dauer zu schaffen, auf die er unbedingt angewiesen war, versuchte er, diese in Döben, Golzern und Bahren mit kleinen Gärten und Feldparzellen auszustatten. Die Häuser waren persönliches Eigentum der Arbeiter und konnten weitervererbt werden. Nach seinem Tod wurde diese Politik insbesondere in der Mühle und der Papierfabrik fortgesetzt.

Etwa 80 Jahre nachdem Gottschald nach Golzern gegangen war, hat mein Großvater in der „Grimmaer Pflege“ über die Golzermühlenwerke berichtet. Er beendet seinen Bericht mit den Worten: „Der Wanderer, der über die große, steinerne Brücke von Grimma schreitend seine Schritte nordwärts lenkt und am Fuße des alten Schlosses und der Herrensitzes Döben hinaufgeht zur Feueresse hört von dort das Brausen des Flusses und das Stöhnen der Arbeit“. Heute, mehr als 80 Jahre später ist es ruhig geworden dort unten, wo einst die Schornsteine rauchten. Von der Maschinenfabrik ist nichts mehr zu sehen.

Die Fabrikhallen der Papierfabrik stehen als Industrieruinen unter Denkmalschutz - genauso, wie das ehemals stattliche Wohnhaus der Golzermühle mit Gartenzimmer, großem Balkon und Vorgarten. Seit der großen Flut von 2002 ist es unbewohnt und wird von einem riesigen Silo mit Mischfutter „bedroht“. Die Zeiger auf der Uhr am Giebel sind längst stehengeblieben. Dieses Haus hat Romilo Otto Gottschald erbaut und dort haben die Wapplers und Demmerings gewohnt.

Als letzter der Familie habe ich 100 Jahre später am 2. September 1952 das Haus und die Golzermühle mit ungeheurer Wut im Bauch verlassen, wissend dass es für mich die Flucht aus dem Paradies war. Hatte ich doch hier trotz aller Gräuel der Kriegs- und Nachkriegszeit eine unvergessliche, schöne Kindheit und Jugend erlebt. Vielleicht werden meine Enkelkinder in 50 bis 60 Jahren dort keine Reste der Golzermühlenwerke mehr entdecken. Die schöne alte Wehrkirche von Döben wird die Zeiten überstehen, wie es in einem Heimatgedicht heißt: „Der Turm der alten Kirche hält Sturm und Wetter stand, steht fest, wie eine Eiche und schaut ins weite Land. Die Uhr, die schlägt die Stunden, sie gibt dem Tag den Lauf. Und unten ruhen die Toten von Last und Sorgen aus.“. Vielleicht aber sitzt wieder - wie vor uralten Zeiten – an heißen Sommertagen gegen Abend auf dem Felsenpfade zur Feueresse der Muldennix in Gestalt einer jungen Bäuerin, mit nach der Mulde herabhängenden Beinen „wenn aber jemand sich nähert, überschlägt sie sich und springt in den Fluss, der hier unergründlich tief ist und angeblich ein versunkenes Schloss in seinem Grunde birgt“.